Vorschläge für mehr Postkontrollen als Folge der KSZE-Beschlüsse

- Informationen

-

Informationen

Vorschläge für mehr Postkontrollen als Folge der KSZE-Beschlüsse

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 30375, Bl. 1-6

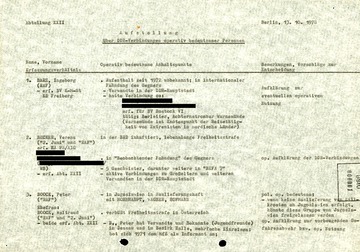

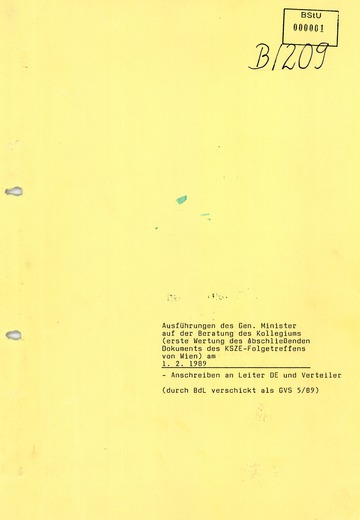

Nach dem Abschluss der KSZE-Konferenz intensivierte das MfS die Kontrolle des Postverkehrs in den Westen – obwohl eigentlich in der Schlussakte von Helsinki die Erleichterung und Förderung des Informationsaustausches, beispielsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik vereinbart worden war.

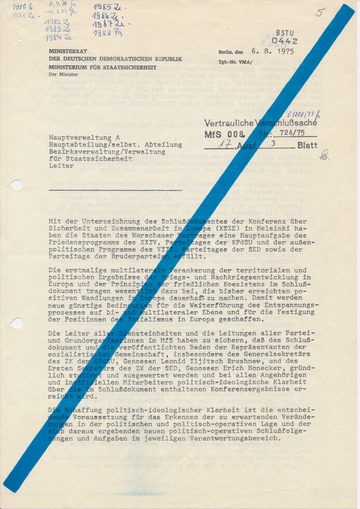

Im August 1975 unterzeichnete die DDR die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Auf dem Papier verpflichtete sie sich damit zur Wahrung der Menschenrechte im Land. Nach der Unterschrift unter das Vertragswerk beauftragte jedoch die SED ihre Geheimpolizei, unerwünschte Nebenwirkungen, wie das Beharren der Menschen auf Ausreise oder zunehmende Westkontakte, zu bekämpfen – den Bürgern der DDR also weiterhin ihre Menschenrechte vorzuenthalten.

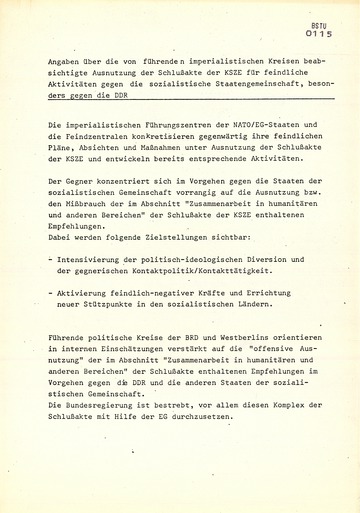

Im Verständnis des MfS versuchten nach dem Abschluss der Akte von Helsinki verstärkt "Entspannungsgegner die Absichtserklärungen von Helsinki zu stören, auszuhöhlen und zu unterlaufen". Besonders im Bereich des "Kleingutverkehrs" sah das MfS die Gefahr, dass DDR-Bürger in Kontakt mit Menschen aus der Bundesrepublik treten und durch diese "negativ beeinflusst", "materiell korrumpiert" oder sogar zum Verlassen der DDR "angestiftet" werden könnten. Unter "Kleingutverkehr" fielen zum Beispiel die "Westpakete", in denen Menschen aus der Bundesrepublik westliche Waren als Geschenk an ihre Verwandten in der DDR schickten. Das MfS versuchte mit verstärkter Überwachung der Post, den Informationsaustausch zwischen den Bürgern beider Staaten zu kontrollieren.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, Abteilung Postzollfahndung

- Datum:

- 9.9.1975

- Transkript

-

Transkript

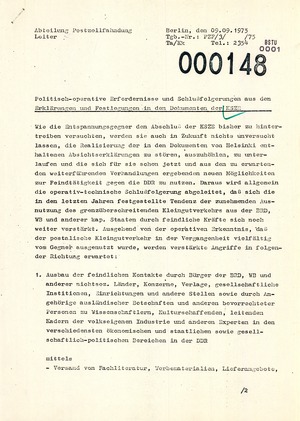

Abteilung Postzollfahndung

LeiterBerlin, den 09.09.1975

Tgb.-Nr.: PZF/3//75

Ta/Kk

Tel.: 2354Politisch-operative Erfordernisse und Schlußfolgerungen aus den Erklärungen und Festlegungen in den Dokumenten der KSZE

Wie die Entspannungsgegner den Abschluß der KSZE bisher zu hintertreiben versuchten, werden sie auch in Zukunft nichts unversucht lassen, die Realisierung der in den Dokumenten von Helsinki enthaltenen Absichtserklärungen zu stören, auszuhöhlen, zu unterlaufen und die sich für sie schon jetzt und aus den zu erwartenden weiterführenden Verhandlungen ergebenden neuen Möglichkeiten zur Feindtätigkeit gegen die DDR zu nutzen. Daraus wird allgemein die operativ-technische Schlußfolgerung abgeleitet, daß sich die in den letzten Jahren festgestellte Tendenz der zunehmenden Ausnutzung des grenzüberschreitenden Kleingutverkehrs aus der BRD, WB und anderer kap. Staaten durch feindliche Kräfte sich noch weiter verstärkt. Ausgehend von der operativen Erkenntnis, daß der postalische Kleingutverkehr in der Vergangenheit vielfältig vom Gegner ausgenutzt wurde, werden verstärkte Angriffe in folgender Richtung erwartet:

1. Ausbau der feindlichen Kontakte durch Bürger der BRD, WB und anderer nichtsoz. Länder, Konzerne, Verlage, gesellschaftliche Institionen, Einrichtungen und andere Stellen sowie durch Angehörige ausländischer Botschaften und anderen bevorrechteter Personen zu Wissenschaftlern, Kulturschaffenden leitenden Kadern der volkseigenen Industrie und anderen Experten in den verschiedensten ökonomischen und staatlichen sowie gesellschaftlich-politischen Bereichen in der DDR mittels

- Versand von Fachliteratur, Werbematerialien, Lieferangebote,

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Abteilung

-

Eine selbständige Abteilung ist eine Organisationsstruktur in der MfS-Zentrale, die durch den Minister oder einen seiner Stellvertreter direkt angeleitet und durch militärische Einzelleiter geführt wurde. Die weiter untergliederten Abteilungen prägten Linien aus (z. B. Abt. XIV; Linienprinzip) oder blieben auf die Zentrale beschränkt (z. B. Abt. X). Die eng umrissenen Zuständigkeiten mit operativer Verantwortung und Federführung orientierten sich an geheimdienstlichen Praktiken (Telefonüberwachung) oder Arbeitsfeldern (Bewaffnung, chemischer Dienst).

- Postkontrolle

-

Von Beginn an betrieb das MfS – neben gezielten Fahndungsmaßnahmen – eine systematische Kontrolle und Auswertung der nationalen und internationalen Postsendungen (Brief- und Telegrammverkehr). Zuständig hierfür waren die Abteilungen M (sowie vor 1952 ihre Vorläufer-Abteilungen VI a). Neben Einzelpersonen konnten auch ganze Häuser, Straßen, Ortschaften oder Städte, aber auch Betriebsangehörige bzw. -belegschaften und Berufsgruppen unter Postkontrolle gestellt werden. Die Aufträge hierzu wurden von den jeweils operativ zuständigen Diensteinheiten erteilt.

Die Postkontrolle basierte auf dem politisch-operativen Zusammenwirken insbesondere mit der Deutschen Post der DDR, daneben auch mit der Volkspolizei und der Zollverwaltung der DDR (Postzollfahndung). Grundsätzlich durchlief die gesamte Post in den zentralen Postämtern die dort getarnt arbeitenden Kontrollstellen der Abteilungen M. Diese sortierten Briefe aus, die aufgrund der Adresse oder der äußeren Merkmale als verdächtig angesehen wurden, und öffneten sie. Zumeist wurden sie kopiert sowie, möglichst ohne Spuren zu hinterlassen, anschließend wieder verschlossen und weiterbefördert, teilweise aber auch – wenn es geboten erschien – einbehalten.

Bei der Postkontrolle entnahm das MfS die in den Sendungen enthaltene Valuta (1984-1989 rund 32 Mio. DM) und andere Wertsachen zugunsten des Staatshaushaltes der DDR. Durch den zunehmenden Einsatz von Geräten und technischen Verfahren sowie qualifizierter Fahndungsmethoden entwickelte sich die Postkontrolle zu einem leistungsstarken Überwachungs- und Kontrollsystem.

- Postzollfahndung (PZF)

-

Der eigentlichen Zollkontrolle vorgeschaltete Kontrolle von Kleingutsendungen (Pakete und Päckchen) in den DDR-Postzollämtern durch getarnte, aus Offizieren im besonderen Einsatz bestehende MfS-Dienststellen. Die Postzollfahndung arbeitete auf der Grundlage von Aufträgen und Fahndungsersuchen der operativen Diensteinheiten des MfS.

Es bestanden vier unterschiedliche Auftragsstufen:

- Auftragsstufe A: Datenfeststellung und -mitteilung an auftraggebende Diensteinheit;

- Auftragsstufe B: inhaltliche Kontrolle und Erstellung eines Protokolls;

- Auftragsstufe C: Einziehung von Kleingutsendungen unter Umgehung der Zollverwaltung und Übergabe an die auftraggebende Diensteinheit;

- Auftragsstufe D: Ausschleusung von Sendungen auf postalischem Wege durch das MfS in das Operationsgebiet (z. B. Agitationsmaterial) bei Vermeidung sonstiger Zollvorführung.

Bei den zur Inhaltskontrolle ausgesonderten Kleingutsendungen folgten die Öffnung, fotografische Dokumentation des Inhalts sowie Wiederverpackung und Weiterleitung bzw. Einziehung verdächtiger Postsendungen. In die Entscheidung zur Einziehung von Paketen wurde die Hauptabteilung II einbezogen. Die seit 1961 bestehenden Abteilungen Postzollfahndung gingen im Januar 1984 in den Abteilungen M auf.

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BRD

- Bereich Rückwärtige Dienste

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- PZF

- Post- oder Paketzollfahndung

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- Tgb.-Nr.

- Tagebuchnummer

- Tel.

- Telefon

- WB

- West-Berlin

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- kap.

- kapitalistisch

- Inhaltsverzeichnis

- aktuelle Seite 1

aktuelle Seite 1

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

Vorschläge für mehr Postkontrollen als Folge der KSZE-Beschlüsse

- Informationen

-

Informationen

Vorschläge für mehr Postkontrollen als Folge der KSZE-Beschlüsse

Signatur: BStU, MfS, ZAIG, Nr. 30375, Bl. 1-6

Nach dem Abschluss der KSZE-Konferenz intensivierte das MfS die Kontrolle des Postverkehrs in den Westen – obwohl eigentlich in der Schlussakte von Helsinki die Erleichterung und Förderung des Informationsaustausches, beispielsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik vereinbart worden war.

Im August 1975 unterzeichnete die DDR die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Auf dem Papier verpflichtete sie sich damit zur Wahrung der Menschenrechte im Land. Nach der Unterschrift unter das Vertragswerk beauftragte jedoch die SED ihre Geheimpolizei, unerwünschte Nebenwirkungen, wie das Beharren der Menschen auf Ausreise oder zunehmende Westkontakte, zu bekämpfen – den Bürgern der DDR also weiterhin ihre Menschenrechte vorzuenthalten.

Im Verständnis des MfS versuchten nach dem Abschluss der Akte von Helsinki verstärkt "Entspannungsgegner die Absichtserklärungen von Helsinki zu stören, auszuhöhlen und zu unterlaufen". Besonders im Bereich des "Kleingutverkehrs" sah das MfS die Gefahr, dass DDR-Bürger in Kontakt mit Menschen aus der Bundesrepublik treten und durch diese "negativ beeinflusst", "materiell korrumpiert" oder sogar zum Verlassen der DDR "angestiftet" werden könnten. Unter "Kleingutverkehr" fielen zum Beispiel die "Westpakete", in denen Menschen aus der Bundesrepublik westliche Waren als Geschenk an ihre Verwandten in der DDR schickten. Das MfS versuchte mit verstärkter Überwachung der Post, den Informationsaustausch zwischen den Bürgern beider Staaten zu kontrollieren.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, Abteilung Postzollfahndung

- Datum:

- 9.9.1975

- Transkript

-

Transkript

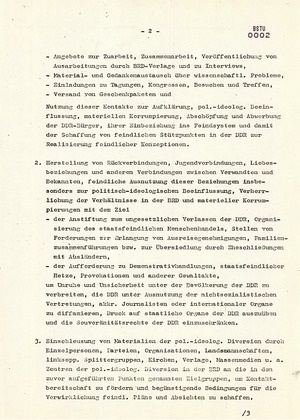

- Angebote zur Zuarbeit, Zusammenarbeit, Veröffentlichung von Ausarbeitungen durch BRD-Verlage und zu Interviews,

- Material- und Gedankenaustausch über wissenschaftl. Probleme - Einladungen zu Tagungen, Kongressen, Besuchen und Treffen,

- Versand von Geschenkpaketen und

Nutzung dieser Kontakte zur Aufklärung, pol.-ideolog. Beeinflussung, materiellen Korrumpierung, Abschöpfung und Abwerbung der DDR-Bürger, ihrer Einbeziehung ins Feindsystem und damit der Schaffung von feindlichen Stützpunkten in der DDR zur Realisierung feindlicher Konzeptionen.

2. Herstellung von Rückverbindungen, Jugendverbindungen, Liebesbeziehungen und anderen Verbindungen zwischen Verwandten und Bekannten, feindliche Ausnutzung dieser Beziehungen insbesonders zur politisch-ideologischen Beeinflussung, Verherrlichung der Verhältnisse in der BRD und materieller Korrumpierungen mit dem Ziel

- der Anstiftung zum ungesetzlichen Verlassen der DDR, Organisierung des staatsfeindlichen Menschenhandels, Stellen von Forderungen zur Erlangung von Ausreisegenehmigungen, Familienzusammenführungen bzw. zur Übersiedlung durch Eheschließungen mit Ausländern,

- der Aufforderung zu Demonstrativhandlungen, staatsfeindlicher Hetze, Provokationen und anderer Gewaltakte, um Unruhe und Unsicherheit unter der Bevölkerung der DDR zu verbreiten, die DDR unter Ausnutzung der nichtsozialistischen Vertretungen, akkr. Journalisten oder internationaler Organe zu diffamieren, Druck auf staatliche Organe der DDR auszuüben und die Souveränitätsrechte der DDR einzuschränken.

3. Einschleusung von Materialien der pol.-ideolog. Diversion durch Einzelpersonen, Parteien, Organisationen, Landsmannschaften, linksopp. Splittergruppen, Kirchen, Verlage, Massenmedien u. a. Zentren der pol.-ideolog. Diversion in der BRD an die in den zuvor aufgeführten Punkten genannten Zielgruppen, um Kontaktbereitschaft zu fördern und begünstigende Bedingungen für die Verwirklichung feindl. Pläne und Absichten zu schaffen.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

-

Straftaten gegen die staatliche Ordnung waren Straftatbestände des 8. Kapitels des StGB/1968. Insbesondere der 2. Abschnitt ("Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung") enthält politische Strafnormen, die für die strafrechtliche Untersuchungstätigkeit der Staatssicherheit (Untersuchungsorgan) von großer Bedeutung waren.

Das gilt vor allem für § 213 ("Ungesetzlicher Grenzübertritt"), der in der Honecker-Ära Grundlage von rund der Hälfte aller MfS-Ermittlungsverfahren war. Auch § 214 ("Beeinträchtigung staatlicher und gesellschaftlicher Tätigkeit") spielte, vor allem im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Ausreiseantragstellern, in den 80er Jahren eine immer wichtigere Rolle.

Ähnliches gilt für § 219 ("Ungesetzliche Verbindungsaufnahme") und § 220 ("Öffentliche Herabwürdigung der staatlichen Ordnung"), die die ähnlichen, aber schwerer wiegenden Strafnormen aus dem 2. Kapitel des StGB/1968 § 100 ("Staatsfeindliche Verbindungen", ab 1979 "Landesverräterische Agententätigkeit") und § 106 ("Staatsfeindliche Hetze") weitgehend verdrängten (Staatsverbrechen).

- Aufklärung

-

Aufklärung hatte innerhalb des MfS unterschiedliche Bedeutungen: Sie wird zur Bezeichnung des Tätigkeitsbereiches der Auslandsspionage verwendet, die überwiegend von der HV A getragen wurde, die teilweise auch kurz als Aufklärung bezeichnet wird. Darüber hinaus findet der Begriff Verwendung bei der Bezeichnung von Sachverhaltsermittlungen (Aufklärung eines Sachverhalts) und von Überprüfungen der Eignung von IM-Kandidaten (Aufklärung des Kandidaten).

- Bekämpfung und Infiltration der Kirchen

-

Die Kirchen gerieten nicht selten unter Verdacht, gegen die politischen Verhältnisse in der DDR zu opponieren. Das lag an ihrer weitgehenden Eigenständigkeit, an der christlichen Botschaft, die von den kommunistischen Ideologen als konkurrierendes Sinn- und Erklärungsangebot abgelehnt wurde, sowie an ihrem Beharren auf Mitsprache und Gestaltungsanspruch in gesellschaftlichen Fragen. Im Auftrag der SED wurde daher das MfS tätig, um die von den Kirchen ausgehenden vermeintlichen und tatsächlichen Gefahren für das politisch-ideologische System der DDR abzuwehren.

Die SED-Kirchenpolitik war in den vier Jahrzehnten der DDR Wandlungen unterworfen. In den 50er Jahren führte die SED mehrfach einen offenen Kirchenkampf. Dieser richtete sich u. a. gegen die kirchliche Jugend- und Studentenarbeit, v. a. bei der Einführung der Jugendweihe, sowie gegen karitative Einrichtungen wie die Bahnhofsmissionen. Mehrere Religionsgemeinschaften wurden verboten und deren Anhänger verfolgt.

Die SED war zudem bestrebt, die Verlesung von solchen Hirtenbriefen und Kanzelabkündigungen zu unterbinden, in denen sozialethische, gesellschaftskritische oder politische Fragen aufgegriffen wurden. Von der Polizei und dem MfS wurden kirchliche Einrichtungen durchsucht und Literatur beschlagnahmt. Neben kirchlichen Mitarbeitern wurden unter Mitwirkung des MfS auch Pfarrer – zwischen 1950 und 1960 mindestens 140 – inhaftiert.

Ab den 60er Jahren beschränkte sich die SED zunehmend darauf, durch eine rigorose Auslegung der Veranstaltungsordnung unerwünschte kirchliche Aktivitäten zu behindern. Das offizielle Eindringen in kirchliche Räume wie im November 1987, als es nachts in der Zionsgemeinde in Ostberlin zu Durchsuchungen und Festnahmen kam, war in den 70er und 80er Jahren eher untypisch, weil dies die Staat-Kirche-Beziehungen erheblich belastete. Vor allem seit 1978 bemühte sich die SED, ein Stillhalteabkommen zwischen Kirchenleitungen und Staat zu respektieren.

Das MfS versuchte aber stets, indirekt Einfluss auf kirchliche Entscheidungen zu nehmen. Dies und die verdeckte Informationsbeschaffung zählten zu den Hauptbetätigungsfeldern des MfS im Rahmen der von der SED konzipierten Kirchenpolitik. Die Informationsbeschaffung erfolgte mittels Observation, IM-Einsatz und auf dem Weg der sog. Gesprächsabschöpfung. Dabei gelang es in Einzelfällen auch, Christen in kirchlichen Leitungspositionen als IM zu gewinnen.

So arbeitete der thüringische Kirchenjurist und Oberkirchenrat Gerhard Lotz seit 1955 mit dem MfS als IM "Karl" zusammen. Durch die Positionierung eines Offiziers im besonderen Einsatz im Konsistorium in Magdeburg, Detlev Hammer, der ab 1974 juristischer, dann Oberkonsistorialrat war, vermochte es das MfS, einen hauptamtlichen Mitarbeiter innerhalb der Leitungsstruktur der provinzsächsischen Kirche zu platzieren. Außerdem hatte das MfS gegenüber den Kirchen dann tätig zu werden, wenn Verdachtsmomente dafür vorlagen, dass die Kirchen über den ihnen von der SED zugewiesenen religiös-kultischen Bereich hinaus tätig wurden.

Dementsprechend observierte das MfS Kirchengemeinden und Pfarrer, die – wie es beim MfS hieß – im Rahmen der "Partnerschaftsarbeit" Besuchskontakt zu Kirchengemeinden in der Bundesrepublik unterhielten. Das MfS legte hierzu OV an und ermittelte gegen die Organisatoren der Zusammenkünfte.

Als Ziele der MfS-Aufklärung galten ebenso kirchliche Synoden und Basistreffen, auf denen grundsätzlich die potenzielle Gefahr bestand, dass Kritik an den Verhältnissen in der DDR geübt werden würde. In das Blickfeld des MfS rückten die evangelischen Kirchen insbesondere ab Mitte der 70er Jahre: Zunächst rief die auch unter nichtkirchlichen Jugendlichen an Attraktivität gewinnende kirchliche Jugendarbeit, dann die Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsarbeit unter dem Dach der Kirche den Argwohn des MfS hervor.

Insgesamt war das MfS nur eine von mehreren Institutionen des SED-Staates, die im Rahmen der SED-Kirchenpolitik tätig wurden. Im Zusammenspiel mit ihnen versuchte das MfS, die Kirchen zu kontrollieren und zu disziplinieren.

In Auswertung der kirchenpolitischen Kampagnen der 50er Jahre und bestärkt durch konzeptionelle Arbeiten, drängte die SED-Führung ab Anfang der 80er Jahre zunehmend auf ein koordiniertes Vorgehen. Die vom MdI und den Abteilungen für Inneres erstellten Rapportmeldungen, Berichte und Personeneinschätzungen zu Gottesdiensten und kirchlichen Mitarbeitern wurden vereinbarungsgemäß dem MfS zur Verfügung gestellt und bildeten häufig den Grundstock jener Berichte und Personencharakteristiken, die sich in den Beständen des MfS wiederfinden.

Bereits vor Gründung des MfS hatte bei der Deutschen Verwaltung des Innern in der Abteilung K 5 das Referat C 3 existiert. Als Aufgabenbeschreibung wurde die "Aufklärung und Bekämpfung der kirchlichen Feindtätigkeit" genannt. Ab 1950 bestand im MfS zunächst die Abteilung V, die sich ab 1953 Hauptabteilung V nannte und 1964 im Zuge einer Umstrukturierung zur Hauptabteilung XX wurde.

Innerhalb dieser Organisationsstruktur zeichnete die Abt. 4 für die "Bearbeitung" der Kirchen verantwortlich. 1988 gliedert sich diese in sechs Fachreferate, wobei je eins für die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche sowie die Religionsgemeinschaften und Sekten zuständig war. Ein Referat widmete sich Operativen Vorgängen. Als Schwerpunkt der Arbeit wurde die "Bekämpfung der politischen Untergrundtätigkeit" benannt. Zwei weitere Referate nahmen koordinierende Funktionen wahr.

Neben der Hauptabteilung XX/4 stützte sich das MfS bei der Bekämpfung und Infiltration der Kirchen auf die Zuarbeit verschiedener Hauptabteilungen und Abteilungen - so u. a. auf die Dienste der HV A bei der "Aufklärung" von westlichen Partnergemeinden und Pfarrern, die die kirchliche Friedensarbeit in den ostdeutschen Gemeinden unterstützten. Im Fall der Inhaftierung kirchlicher Mitarbeiter übernahm die Hauptabteilung IX als Untersuchungsorgan den Vorgang.

Hinzu kamen andere institutionalisierte Formen der "Bearbeitung". Als politisch-ideologische fungierte ab 1958 das Referat Familienforschung, das Verwicklungen missliebiger Kirchenvertreter in das NS-Regime aufdecken oder konstruieren sollte, um die so Diffamierten unter Druck setzen zu können. Angesiedelt war es beim Deutschen Zentralarchiv in Potsdam. Es verwaltete verschiedene aus NS-Beständen stammende Unterlagen und wertete sie aus. Dabei handelte es sich um eine verdeckt arbeitende Einrichtung des MfS.

Um den steigenden Informationsbedarf – unter Berücksichtigung der Spezifik kirchlicher und religiöser Angelegenheiten – zu decken und um Sonderaufträge u. a. auch im Ausland ausführen zu können, etablierte das MfS 1960 die sog. Auswertungsgruppe, die dem Referat V zugeordnet wurde. In einem konspirativen Objekt in Berlin-Pankow ("Institut Wandlitz") arbeiteten hauptamtliche IM und mehrere OibE zusammen.

Seine "Absicherung" fand das Vorgehen des MfS gegenüber den Kirchen durch ein umfangreiches Netz von OibE und IM, die das MfS im Staatssekretariat für Kirchenfragen und in den Kirchenabteilungen der DDR-Bezirke unterhielt. 1989 gab es im Staatssekretariat drei OibE; zudem berichtete der persönliche Referent und Büroleiter der Staatssekretäre Hans Seigewasser und Klaus Gysi, Horst Dohle, ab 1975 als IM "Horst" dem MfS. Insgesamt aber gelang es dem MfS nicht, die Kirchen umfassend zu unterwandern.

Literatur

- Vollnhals, Clemens (Hg.): Die Kirchenpolitik von SED und Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz. Berlin 1996; Überprüfung der Stasi-Kontakte in den östlichen Gliedkirchen der EKD. Dokumentation und Kommentar, hg. im Auftrag des Kirchenamtes der EKD. In: Die Zeichen der Zeit, 1997/Beiheft 1.

- Postkontrolle

-

Von Beginn an betrieb das MfS – neben gezielten Fahndungsmaßnahmen – eine systematische Kontrolle und Auswertung der nationalen und internationalen Postsendungen (Brief- und Telegrammverkehr). Zuständig hierfür waren die Abteilungen M (sowie vor 1952 ihre Vorläufer-Abteilungen VI a). Neben Einzelpersonen konnten auch ganze Häuser, Straßen, Ortschaften oder Städte, aber auch Betriebsangehörige bzw. -belegschaften und Berufsgruppen unter Postkontrolle gestellt werden. Die Aufträge hierzu wurden von den jeweils operativ zuständigen Diensteinheiten erteilt.

Die Postkontrolle basierte auf dem politisch-operativen Zusammenwirken insbesondere mit der Deutschen Post der DDR, daneben auch mit der Volkspolizei und der Zollverwaltung der DDR (Postzollfahndung). Grundsätzlich durchlief die gesamte Post in den zentralen Postämtern die dort getarnt arbeitenden Kontrollstellen der Abteilungen M. Diese sortierten Briefe aus, die aufgrund der Adresse oder der äußeren Merkmale als verdächtig angesehen wurden, und öffneten sie. Zumeist wurden sie kopiert sowie, möglichst ohne Spuren zu hinterlassen, anschließend wieder verschlossen und weiterbefördert, teilweise aber auch – wenn es geboten erschien – einbehalten.

Bei der Postkontrolle entnahm das MfS die in den Sendungen enthaltene Valuta (1984-1989 rund 32 Mio. DM) und andere Wertsachen zugunsten des Staatshaushaltes der DDR. Durch den zunehmenden Einsatz von Geräten und technischen Verfahren sowie qualifizierter Fahndungsmethoden entwickelte sich die Postkontrolle zu einem leistungsstarken Überwachungs- und Kontrollsystem.

- Rückverbindung

-

Der Begriff Rückverbindung bezog sich auf ehemalige DDR-Bürger, die ausgereist oder geflohen waren und in einem nichtsozialistischen Staat lebten. Mit Rückverbindung umschrieb das MfS sämtliche Kontakte, die zwischen diesen Personen und DDR-Bürgern bestanden. Dabei spielte es laut MfS-Lesart keine Rolle, ob die Beziehungen privater und familiärer Natur waren oder aus beruflichen Kontakten herrührten. Das MfS betrachtete die Rückverbindung als Sicherheitsrisiko und versuchte sie daher unter Kontrolle zu halten oder durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. In den 80er Jahren galten sie als ein Faktor, der Ausreisebestrebungen begünstigte.

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)

-

Die ZAIG war das "Funktionalorgan" des Ministers für Staatssicherheit, die Schaltstelle im MfS, in der nahezu alle komplexen Stabsfunktionen konzentriert waren: die zentrale Auswertung und Information, einschließlich der Berichterstattung an die politische Führung, die Optimierung der entsprechenden Verfahren und Strukturen im Gesamtapparat des MfS, die zentralen Kontrollen und Untersuchungen und die Analyse der operativen Effektivität des MfS, die zentrale Planung und die Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen, zudem die übergeordneten Funktionen im Bereich EDV sowie die Gewährleistung des internationalen Datenaustauschsystems der kommunistischen Staatssicherheitsdienste (SOUD). Nach der Eingliederung der Abteilung Agitation 1985 waren auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Traditionspflege des MfS in der ZAIG als "Bereich 6" funktional verankert. Die ZAIG war im direkten Anleitungsbereich des Ministers angesiedelt; ihr waren zuletzt die formal selbständigen Abt. XII, XIII (Rechenzentrum) und die Rechtsstelle fachlich unterstellt.

Die ZAIG geht auf die nach dem Juniaufstand 1953 gegründete und von Heinz Tilch geleitete Informationsgruppe (IG) der Staatssicherheitszentrale zurück, die erstmals eine regelmäßige Lage- und Stimmungsberichterstattung für die Partei- und Staatsführung hervorbrachte. Diese entwickelte sich 1955/56 zur Abteilung Information mit drei Fachreferaten, wurde aber 1957 als Resultat des Konfliktes zwischen Ulbricht und Wollweber wieder stark reduziert. 1957 erhielt die Abteilung mit Irmler einen neuen Leiter, der jedoch bereits 1959 vom ehemaligen stellv. Leiter der HV A Korb abgelöst und zum Stellvertreter zurückgestuft wurde. Gleichzeitig wurde die Diensteinheit in Zentrale Informationsgruppe (ZIG) umbenannt; von da an lief auch die bisher eigenständige Berichterstattung der HV A über sie. 1960 wurde die Berichterstattung an die politische Führung durch einen Ministerbefehl präzise geregelt, und die ZIG erhielt mit der Neueinrichtung von Informationsgruppen in den BV und operativen HA einen soliden Unterbau.

1965 wurde die ZIG in ZAIG umbenannt und ein einheitliches Auswertungs- und Informationssystem eingeführt, das die Recherche und Selektion von Daten sowie die Organisierung von Informationsflüssen gewährleistete. In den operativen HA und BV erhielt die ZAIG mit den AIG entsprechende "Filialen". Im gleichen Jahr ging Korb in den Ruhestand, Irmler wurde wieder Leiter der Diensteinheit.

1968 wurde auch das Kontrollwesen der Staatssicherheit in die ZAIG eingegliedert, das im Dezember 1953 mit der Kontrollinspektion seinen ersten organisatorischen Rahmen erhalten hatte und 1957 mit der Umbenennung in AG Anleitung und Kontrolle erheblich qualifiziert worden war.

1969 erhielt die ZAIG auch die Verantwortung für den Einsatz der EDV. Das im Aufbau begriffene Rechenzentrum (Abt. XIII) wurde ihr unterstellt. In der ersten Hälfte der 70er Jahre bildeten sich vier Arbeitsbereiche der ZAIG heraus. Bereich 1: konkrete Auswertungs- und Informationstätigkeit und Berichterstattung an die politische Führung; Bereich 2: Kontrollwesen, die Erarbeitung von dienstlichen Bestimmungen sowie Prognose- und Planungsaufgaben; Bereich 3: Fragen der EDV; Bereich 4: Pflege und Weiterentwicklung der "manuellen" Bestandteile des Auswertungs- und Informationssystems. 1979 erhielt dieser Bereich auch die Verantwortung für das SOUD ("ZAIG/5").

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- BRD

- Bundesrepublik Deutschland

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- KSZE

- Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- SED

- Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

- ZAIG

- Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe

- akkr.

- akkreditiert

- feindl.

- feindlich

- ideol.

- ideologisch

- linksopp.

- linksoppositionell

- pol.

- politisch

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- aktuelle Seite 2

aktuelle Seite 2

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln