Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

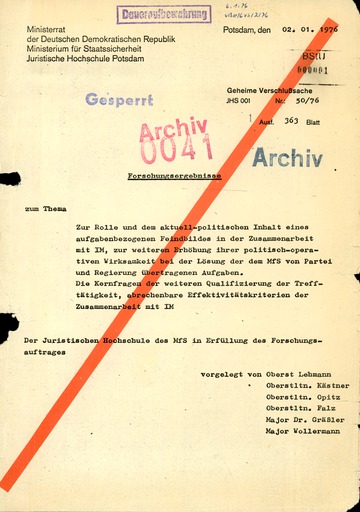

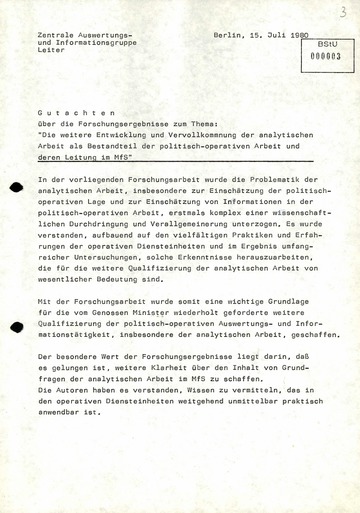

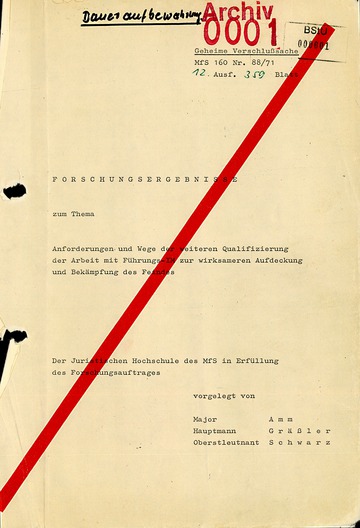

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

vorhanden sind oder geschaffen werden. Das aber kann nur unter Einhaltung bestimmter Proportionen erfolgen, die durch den Inhalt oder den Umfang des politisch-operativen Prozesses selbst bestimmt werden.

So bestehen Proportionen zwischen den einzelnen Kategorien der Inoffiziellen Mitarbeiter in einer Diensteinheit oder einem Verantwortungsbereich. In Abhängigkeit von der zu realisierenden Funktion sowie den Zielen und Aufgaben ergeben sich bestimmte Anforderungen an die Struktur der Kategorien Inoffizieller Mitarbeiter.

Proportionen bestehen zwischen der Absicherung eines gesellschaftlichen Bereiches oder Objektes und der operativen Basis, zwischen der politisch-operativen Arbeit und ihrer materiellen Sicherung, usw.

Jede Ziel- und Aufgabenstellung in der politisch-operativen Arbeit setzt ihre eigenen Proportionen, die man mathematisch keinesfalls errechnen kann. Hier spielen Erfahrungen, Qualifikation und andere zu schaffende Voraussetzungen, wie z. B. die Analyse, die Statistiken und Modelle zur Erfassung notwendiger Proportionen, die wesentlichste Rolle. Ein Rezept oder vermeintliche Normative kann es bei der Kompliziertheit politisch-operativer Prozesse überhaupt nicht geben. Andererseits bleibt unbestreitbar, daß Proportionen in den politisch-operativen Prozessen bestehen. Sie zu bestimmen stellt hohe Anforderungen an den Leiter, und sie können oft nur schrittweise, sozusagen lernenderweise gefunden werden.

Das Vorhandensein solcher Proportionen stellt an die Problemanalyse, den Informationsfluß zur allseitigen Einschätzung eines Problems und an den Entscheidungsprozeß des Leiters hohe Ansprüche. Sie machen deutlich, daß dem Weisungscharakter des Planes nur dann verantwortungsbewußt entsprochen wird, wenn der Planentscheidung des Leiters konkrete Untersuchungen vorausgingen, die die Einbeziehung von Funktionalorganen und aller Leiter unterstellter Diensteinheiten in den Prozeß der Planausarbeitung notwendig machen.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Inoffizieller Mitarbeiter (IM)

-

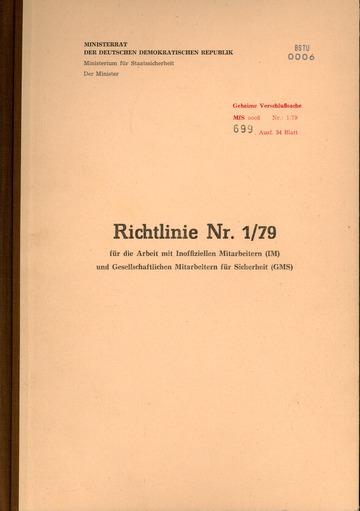

Inoffizielle Mitarbeiter (IM) waren das wichtigste Instrument des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), um primär Informationen über Bürger, die Gesellschaft, ihre Institutionen und Organisationen der DDR oder im Ausland zu gewinnen. Unter Umständen hatten IM auf Personen oder Ereignisse in der DDR steuernden Einfluss zu nehmen.

In der DDR-Gesellschaft hießen sie "Spitzel", "Denunzianten" oder "Kundschafter". Mit der deutschen Einheit hat sich die Bezeichnung Inoffizieller Mitarbeiter des MfS für die heimlichen Zuträger etabliert. Sie lieferten u. a. Informationen über Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung.

Die SED-Führung wollte stets über die konkrete Situation und Lage in der DDR unterrichtet sein. Die IM hatten den Auftrag, "staatsgefährdende" Bestrebungen zu ermitteln, was beim MfS "politisch ideologische Diversion" bzw. "politische Untergrundtätigkeit" hieß. Der Bogen hierfür war weit gespannt und reichte von einer privaten Meinungsäußerung bis hin zu politischen Aktivitäten. Überdies sollten sie, wenn auch selten, direkt auf gesellschaftliche Entwicklungen oder einzelne Personen einwirken.

Die IM waren das wichtigste Repressionsinstrument in der DDR. IM wurden auf bestimmte Schwerpunkte angesetzt, von denen tatsächliche oder vermeintliche Gefahren ausgehen konnten. Diese Objekte und Territorien, Bereiche oder Personen waren so zahlreich, dass die geheimpolizeiliche Durchdringung tendenziell den Charakter einer flächendeckenden Überwachung annahm.

Die Anzahl der vom MfS geführten inoffiziellen Mitarbeiter umfasste im Jahre 1989 ungefähr 189.000 IM, darunter 173.000 IM der Abwehrdiensteinheiten, ferner 13.400 IM in der DDR und 1.550 IM in der Bundesrepublik, die von der Hauptverwaltung A geführt wurden, sowie diverse andere wie Zelleninformatoren usw. Auf 89 DDR-Bürger kam somit ein IM. In der Zeit von 1950 bis 1989 gab es insgesamt ca. 620.000 IM.

Die Entwicklung des IM-Netzes ist nicht allein von einem kontinuierlichen Anstieg geprägt, sondern verweist auf besondere Wachstumsphasen in Zeiten innergesellschaftlicher Krisen wie dem 17. Juni 1953 oder am Vorabend des Mauerbaus. Im Zuge der deutsch-deutschen Entspannungspolitik wurde das IM-Netz ebenfalls erweitert. So umfasste es Mitte der 70er Jahre – hochgerechnet – über 200.000 IM. Angesichts wachsender oppositioneller Bewegungen hatte es in den 80er Jahren gleichfalls ein hohes Niveau.

Die flächendeckende Überwachung der Gesellschaft fiel regional recht unterschiedlich aus. Im Land Brandenburg, das die Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam vereint, war sie stärker als in Thüringen. Die höchste IM-Dichte wies der ehemalige Bezirk Cottbus auf.

Das MfS operierte formal nach territorialen Gesichtspunkten und Sicherungsbereichen, setzte jedoch operative Schwerpunkte in der geheimpolizeilichen Arbeit. Bezogen auf das Gesamtministerium lagen diese – sowohl auf Kreis-, als auch auf Bezirks- und Hauptabteilungsebene – bei der Volkswirtschaft, der Spionageabwehr und auf der "politischen Untergrundtätigkeit", der "Bearbeitung " von oppositionellen Milieus und den Kirchen.

Die Motive zur Kooperation mit dem MfS waren überwiegend ideeller, seltener materieller Natur, noch seltener war Erpressung der Grund. Die Kooperation währte durchschnittlich sechs bis zehn Jahre oder länger. Augenfällig ist, dass darunter nicht wenige soziale Aufsteiger waren. Der Anteil von weiblichen IM lag in der DDR bei 17 Prozent, in der Bundesrepublik bei 28 Prozent. Über die Hälfte der IM war Mitglied der SED. Von den 2,3 Mio. Mitgliedern der Partei ausgehend, waren 4 bis 5 Prozent zuletzt inoffiziell aktiv, d. h. jedes zwanzigste SED-Mitglied.

Das MfS differenzierte IM nach Kategorien: Gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit, IM zur Sicherung und Durchdringung des Verantwortungsbereichs, IM im besonderen Einsatz, Führungs-IM und IM zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens. Die wichtigste Kategorie waren IM mit "Feindverbindungen" bzw. solche, die Personen zu "bearbeiten" hatten, die "im Verdacht der Feindtätigkeit" standen. Im Laufe der 80er Jahre nahm der Anteil von IM in der Kategorie IMB bis Dezember 1988 auf rund 3.900 zu.

Der Anteil von Bundesbürgern oder Ausländern unter den IM des MfS betrug nicht einmal 2 Prozent. 1989 waren mindestens 3.000 Bundesbürger inoffiziell im Dienste des MfS, zusätzlich mehrere Hundert Ausländer. In der Zeit von 1949 bis 1989 waren insgesamt mindestens 12.000 Bundesbürger und Westberliner IM.

Die operativen Ziele des MfS waren über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt. Darüber hinaus gab es Schwerpunkte in Europa, im Nahen Osten und Asien, nachgeordnet auch in Afrika und Lateinamerika. Nachrichtendienstliche Schwerpunkte waren vor allem die Wissenschafts- und Technikspionage, erst danach die politische und mit etwas Abstand die Militärspionage. Die Bundesrepublik Deutschland wurde folglich vor allem als Ressource zur Systemstabilisierung genutzt.

Die politische Spionage diente vornehmlich dazu, die politische Gefährdungslage des herrschenden Systems in der DDR bestimmen zu können. Dieses Profil deutet an, dass die Spionage der Bewahrung des Status quo dienen sollte. Von einer Unterwanderung der Bundesrepublik war die Geheimpolizei zahlenmäßig weit entfernt. Vielmehr waren ihre inoffiziellen Mitarbeiter damit beschäftigt, das DDR-System zu stabilisieren.

Literatur

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 1: Richtlinien und Durchführungsbestimmungen. Berlin 2010

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1998

- Müller-Enbergs, Helmut: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3: Statistiken. Berlin 2008.

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

- Zur Seite 178 wechseln

Zur Seite 178 wechseln

- Zur Seite 179 wechseln

Zur Seite 179 wechseln

- Zur Seite 180 wechseln

Zur Seite 180 wechseln

- Zur Seite 181 wechseln

Zur Seite 181 wechseln

- Zur Seite 182 wechseln

Zur Seite 182 wechseln

- Zur Seite 183 wechseln

Zur Seite 183 wechseln

- aktuelle Seite 184

aktuelle Seite 184

- Zur Seite 185 wechseln

Zur Seite 185 wechseln

- Zur Seite 186 wechseln

Zur Seite 186 wechseln

- Zur Seite 187 wechseln

Zur Seite 187 wechseln

- Zur Seite 188 wechseln

Zur Seite 188 wechseln

- Zur Seite 189 wechseln

Zur Seite 189 wechseln

- Zur Seite 190 wechseln

Zur Seite 190 wechseln

- Zur Seite 191 wechseln

Zur Seite 191 wechseln

- Zur Seite 192 wechseln

Zur Seite 192 wechseln

- Zur Seite 193 wechseln

Zur Seite 193 wechseln

- Zur Seite 194 wechseln

Zur Seite 194 wechseln

- Zur Seite 195 wechseln

Zur Seite 195 wechseln

- Zur Seite 196 wechseln

Zur Seite 196 wechseln

- Zur Seite 197 wechseln

Zur Seite 197 wechseln

- Zur Seite 198 wechseln

Zur Seite 198 wechseln

- Zur Seite 199 wechseln

Zur Seite 199 wechseln

- Zur Seite 200 wechseln

Zur Seite 200 wechseln

- Zur Seite 201 wechseln

Zur Seite 201 wechseln

- Zur Seite 202 wechseln

Zur Seite 202 wechseln

- Zur Seite 203 wechseln

Zur Seite 203 wechseln

- Zur Seite 204 wechseln

Zur Seite 204 wechseln

- Zur Seite 205 wechseln

Zur Seite 205 wechseln

- Zur Seite 206 wechseln

Zur Seite 206 wechseln

- Zur Seite 207 wechseln

Zur Seite 207 wechseln

- Zur Seite 208 wechseln

Zur Seite 208 wechseln

- Zur Seite 209 wechseln

Zur Seite 209 wechseln

- Zur Seite 210 wechseln

Zur Seite 210 wechseln

- Zur Seite 211 wechseln

Zur Seite 211 wechseln

- Zur Seite 212 wechseln

Zur Seite 212 wechseln

- Zur Seite 213 wechseln

Zur Seite 213 wechseln

- Zur Seite 214 wechseln

Zur Seite 214 wechseln

- Zur Seite 215 wechseln

Zur Seite 215 wechseln

- Zur Seite 216 wechseln

Zur Seite 216 wechseln

- Zur Seite 217 wechseln

Zur Seite 217 wechseln

- Zur Seite 218 wechseln

Zur Seite 218 wechseln

- Zur Seite 219 wechseln

Zur Seite 219 wechseln

- Zur Seite 220 wechseln

Zur Seite 220 wechseln

- Zur Seite 221 wechseln

Zur Seite 221 wechseln

- Zur Seite 222 wechseln

Zur Seite 222 wechseln

- Zur Seite 223 wechseln

Zur Seite 223 wechseln

- Zur Seite 224 wechseln

Zur Seite 224 wechseln

- Zur Seite 225 wechseln

Zur Seite 225 wechseln

- Zur Seite 226 wechseln

Zur Seite 226 wechseln

- Zur Seite 227 wechseln

Zur Seite 227 wechseln

- Zur Seite 228 wechseln

Zur Seite 228 wechseln

- Zur Seite 229 wechseln

Zur Seite 229 wechseln

- Zur Seite 230 wechseln

Zur Seite 230 wechseln

- Zur Seite 231 wechseln

Zur Seite 231 wechseln

- Zur Seite 232 wechseln

Zur Seite 232 wechseln

- Zur Seite 233 wechseln

Zur Seite 233 wechseln

- Zur Seite 234 wechseln

Zur Seite 234 wechseln

- Zur Seite 235 wechseln

Zur Seite 235 wechseln

- Zur Seite 236 wechseln

Zur Seite 236 wechseln

- Zur Seite 237 wechseln

Zur Seite 237 wechseln

- Zur Seite 238 wechseln

Zur Seite 238 wechseln

- Zur Seite 239 wechseln

Zur Seite 239 wechseln

- Zur Seite 240 wechseln

Zur Seite 240 wechseln

- Zur Seite 241 wechseln

Zur Seite 241 wechseln

- Zur Seite 242 wechseln

Zur Seite 242 wechseln

- Zur Seite 243 wechseln

Zur Seite 243 wechseln

- Zur Seite 244 wechseln

Zur Seite 244 wechseln

- Zur Seite 245 wechseln

Zur Seite 245 wechseln

- Zur Seite 246 wechseln

Zur Seite 246 wechseln

- Zur Seite 247 wechseln

Zur Seite 247 wechseln

- Zur Seite 248 wechseln

Zur Seite 248 wechseln

- Zur Seite 249 wechseln

Zur Seite 249 wechseln

- Zur Seite 250 wechseln

Zur Seite 250 wechseln

- Zur Seite 251 wechseln

Zur Seite 251 wechseln

- Zur Seite 252 wechseln

Zur Seite 252 wechseln

- Zur Seite 253 wechseln

Zur Seite 253 wechseln

- Zur Seite 254 wechseln

Zur Seite 254 wechseln

- Zur Seite 255 wechseln

Zur Seite 255 wechseln

- Zur Seite 256 wechseln

Zur Seite 256 wechseln

- Zur Seite 257 wechseln

Zur Seite 257 wechseln

- Zur Seite 258 wechseln

Zur Seite 258 wechseln

- Zur Seite 259 wechseln

Zur Seite 259 wechseln

- Zur Seite 260 wechseln

Zur Seite 260 wechseln

- Zur Seite 261 wechseln

Zur Seite 261 wechseln

- Zur Seite 262 wechseln

Zur Seite 262 wechseln

- Zur Seite 263 wechseln

Zur Seite 263 wechseln

- Zur Seite 264 wechseln

Zur Seite 264 wechseln

- Zur Seite 265 wechseln

Zur Seite 265 wechseln

- Zur Seite 266 wechseln

Zur Seite 266 wechseln

- Zur Seite 267 wechseln

Zur Seite 267 wechseln

- Zur Seite 268 wechseln

Zur Seite 268 wechseln

- Zur Seite 269 wechseln

Zur Seite 269 wechseln

- Zur Seite 270 wechseln

Zur Seite 270 wechseln

- Zur Seite 271 wechseln

Zur Seite 271 wechseln

- Zur Seite 272 wechseln

Zur Seite 272 wechseln

- Zur Seite 273 wechseln

Zur Seite 273 wechseln

- Zur Seite 274 wechseln

Zur Seite 274 wechseln

- Zur Seite 275 wechseln

Zur Seite 275 wechseln

- Zur Seite 276 wechseln

Zur Seite 276 wechseln

- Zur Seite 277 wechseln

Zur Seite 277 wechseln

- Zur Seite 278 wechseln

Zur Seite 278 wechseln

- Zur Seite 279 wechseln

Zur Seite 279 wechseln

- Zur Seite 280 wechseln

Zur Seite 280 wechseln

- Zur Seite 281 wechseln

Zur Seite 281 wechseln

- Zur Seite 282 wechseln

Zur Seite 282 wechseln

- Zur Seite 283 wechseln

Zur Seite 283 wechseln

- Zur Seite 284 wechseln

Zur Seite 284 wechseln

- Zur Seite 285 wechseln

Zur Seite 285 wechseln

- Zur Seite 286 wechseln

Zur Seite 286 wechseln

- Zur Seite 287 wechseln

Zur Seite 287 wechseln

- Zur Seite 288 wechseln

Zur Seite 288 wechseln

- Zur Seite 289 wechseln

Zur Seite 289 wechseln

- Zur Seite 290 wechseln

Zur Seite 290 wechseln

- Zur Seite 291 wechseln

Zur Seite 291 wechseln

- Zur Seite 292 wechseln

Zur Seite 292 wechseln

- Zur Seite 293 wechseln

Zur Seite 293 wechseln

- Zur Seite 294 wechseln

Zur Seite 294 wechseln

- Zur Seite 295 wechseln

Zur Seite 295 wechseln

- Zur Seite 296 wechseln

Zur Seite 296 wechseln

- Zur Seite 297 wechseln

Zur Seite 297 wechseln

- Zur Seite 298 wechseln

Zur Seite 298 wechseln

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

3.8. Die Optimalität in der Planung der politisch-operativen Arbeit

Die Planentscheidungen des Leiters müssen die Forderung zum Ausdruck bringen, daß bei fest umrissener politisch-operativer Ziel- und Aufgabenstellung ein höchstmögliches operatives Ergebnis erreicht wird. Das setzt voraus, daß bereits im Prozeß der Planung die Gesichtspunkte der optimalen Lösung von politisch-operativen Ziel- und Aufgabenstellungen Beachtung finden. Die Planentscheidungen haben demzufolge zu sichern, daß mit einem Minimum an politisch-operativem Aufwand ein Maximum an politisch-operativen Ergebnissen erreicht wird. Es geht also im Wesen darum, bei der Lösung politisch-operativer Ziel- und Aufgabenstellungen ein begründetes Verhältnis zwischen dem Aufwand an Zeit, dem Einsatz der operativen Kräfte und Mittel zu finden und verbindlich im Plan festzulegen.

Die Frage nach der Optimalität in der politisch-operativen Arbeit setzt zunächst einmal voraus, daß über das politisch-operative Ziel das erreicht werden soll, eine eindeutige Entscheidung getroffen wurde, weil erst dann ein Verhalten bestimmt werden kann, das mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an operativen Ergebnissen anstrebt.

Auch in der politisch-operativen Arbeit gilt das Gesetz der Ökonomie der Zeit. Letztlich müssen politisch-operative Ziele und Aufgaben in einer bestimmten Zeit mit einem zu begründenden Aufwand an operativen Kräften und Mitteln realisiert werden, um eine hohe Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit im Rahmen der Hauptaufgabenstellung des MfS zu erreichen.

In der politisch-operativen Arbeit stehen Kräfte und Mittel zur Realisierung politisch-operativer Zielstellungen nicht unbegrenzt zur Verfügung, so daß die Frage nach der

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

- Zur Seite 178 wechseln

Zur Seite 178 wechseln

- Zur Seite 179 wechseln

Zur Seite 179 wechseln

- Zur Seite 180 wechseln

Zur Seite 180 wechseln

- Zur Seite 181 wechseln

Zur Seite 181 wechseln

- Zur Seite 182 wechseln

Zur Seite 182 wechseln

- Zur Seite 183 wechseln

Zur Seite 183 wechseln

- Zur Seite 184 wechseln

Zur Seite 184 wechseln

- aktuelle Seite 185

aktuelle Seite 185

- Zur Seite 186 wechseln

Zur Seite 186 wechseln

- Zur Seite 187 wechseln

Zur Seite 187 wechseln

- Zur Seite 188 wechseln

Zur Seite 188 wechseln

- Zur Seite 189 wechseln

Zur Seite 189 wechseln

- Zur Seite 190 wechseln

Zur Seite 190 wechseln

- Zur Seite 191 wechseln

Zur Seite 191 wechseln

- Zur Seite 192 wechseln

Zur Seite 192 wechseln

- Zur Seite 193 wechseln

Zur Seite 193 wechseln

- Zur Seite 194 wechseln

Zur Seite 194 wechseln

- Zur Seite 195 wechseln

Zur Seite 195 wechseln

- Zur Seite 196 wechseln

Zur Seite 196 wechseln

- Zur Seite 197 wechseln

Zur Seite 197 wechseln

- Zur Seite 198 wechseln

Zur Seite 198 wechseln

- Zur Seite 199 wechseln

Zur Seite 199 wechseln

- Zur Seite 200 wechseln

Zur Seite 200 wechseln

- Zur Seite 201 wechseln

Zur Seite 201 wechseln

- Zur Seite 202 wechseln

Zur Seite 202 wechseln

- Zur Seite 203 wechseln

Zur Seite 203 wechseln

- Zur Seite 204 wechseln

Zur Seite 204 wechseln

- Zur Seite 205 wechseln

Zur Seite 205 wechseln

- Zur Seite 206 wechseln

Zur Seite 206 wechseln

- Zur Seite 207 wechseln

Zur Seite 207 wechseln

- Zur Seite 208 wechseln

Zur Seite 208 wechseln

- Zur Seite 209 wechseln

Zur Seite 209 wechseln

- Zur Seite 210 wechseln

Zur Seite 210 wechseln

- Zur Seite 211 wechseln

Zur Seite 211 wechseln

- Zur Seite 212 wechseln

Zur Seite 212 wechseln

- Zur Seite 213 wechseln

Zur Seite 213 wechseln

- Zur Seite 214 wechseln

Zur Seite 214 wechseln

- Zur Seite 215 wechseln

Zur Seite 215 wechseln

- Zur Seite 216 wechseln

Zur Seite 216 wechseln

- Zur Seite 217 wechseln

Zur Seite 217 wechseln

- Zur Seite 218 wechseln

Zur Seite 218 wechseln

- Zur Seite 219 wechseln

Zur Seite 219 wechseln

- Zur Seite 220 wechseln

Zur Seite 220 wechseln

- Zur Seite 221 wechseln

Zur Seite 221 wechseln

- Zur Seite 222 wechseln

Zur Seite 222 wechseln

- Zur Seite 223 wechseln

Zur Seite 223 wechseln

- Zur Seite 224 wechseln

Zur Seite 224 wechseln

- Zur Seite 225 wechseln

Zur Seite 225 wechseln

- Zur Seite 226 wechseln

Zur Seite 226 wechseln

- Zur Seite 227 wechseln

Zur Seite 227 wechseln

- Zur Seite 228 wechseln

Zur Seite 228 wechseln

- Zur Seite 229 wechseln

Zur Seite 229 wechseln

- Zur Seite 230 wechseln

Zur Seite 230 wechseln

- Zur Seite 231 wechseln

Zur Seite 231 wechseln

- Zur Seite 232 wechseln

Zur Seite 232 wechseln

- Zur Seite 233 wechseln

Zur Seite 233 wechseln

- Zur Seite 234 wechseln

Zur Seite 234 wechseln

- Zur Seite 235 wechseln

Zur Seite 235 wechseln

- Zur Seite 236 wechseln

Zur Seite 236 wechseln

- Zur Seite 237 wechseln

Zur Seite 237 wechseln

- Zur Seite 238 wechseln

Zur Seite 238 wechseln

- Zur Seite 239 wechseln

Zur Seite 239 wechseln

- Zur Seite 240 wechseln

Zur Seite 240 wechseln

- Zur Seite 241 wechseln

Zur Seite 241 wechseln

- Zur Seite 242 wechseln

Zur Seite 242 wechseln

- Zur Seite 243 wechseln

Zur Seite 243 wechseln

- Zur Seite 244 wechseln

Zur Seite 244 wechseln

- Zur Seite 245 wechseln

Zur Seite 245 wechseln

- Zur Seite 246 wechseln

Zur Seite 246 wechseln

- Zur Seite 247 wechseln

Zur Seite 247 wechseln

- Zur Seite 248 wechseln

Zur Seite 248 wechseln

- Zur Seite 249 wechseln

Zur Seite 249 wechseln

- Zur Seite 250 wechseln

Zur Seite 250 wechseln

- Zur Seite 251 wechseln

Zur Seite 251 wechseln

- Zur Seite 252 wechseln

Zur Seite 252 wechseln

- Zur Seite 253 wechseln

Zur Seite 253 wechseln

- Zur Seite 254 wechseln

Zur Seite 254 wechseln

- Zur Seite 255 wechseln

Zur Seite 255 wechseln

- Zur Seite 256 wechseln

Zur Seite 256 wechseln

- Zur Seite 257 wechseln

Zur Seite 257 wechseln

- Zur Seite 258 wechseln

Zur Seite 258 wechseln

- Zur Seite 259 wechseln

Zur Seite 259 wechseln

- Zur Seite 260 wechseln

Zur Seite 260 wechseln

- Zur Seite 261 wechseln

Zur Seite 261 wechseln

- Zur Seite 262 wechseln

Zur Seite 262 wechseln

- Zur Seite 263 wechseln

Zur Seite 263 wechseln

- Zur Seite 264 wechseln

Zur Seite 264 wechseln

- Zur Seite 265 wechseln

Zur Seite 265 wechseln

- Zur Seite 266 wechseln

Zur Seite 266 wechseln

- Zur Seite 267 wechseln

Zur Seite 267 wechseln

- Zur Seite 268 wechseln

Zur Seite 268 wechseln

- Zur Seite 269 wechseln

Zur Seite 269 wechseln

- Zur Seite 270 wechseln

Zur Seite 270 wechseln

- Zur Seite 271 wechseln

Zur Seite 271 wechseln

- Zur Seite 272 wechseln

Zur Seite 272 wechseln

- Zur Seite 273 wechseln

Zur Seite 273 wechseln

- Zur Seite 274 wechseln

Zur Seite 274 wechseln

- Zur Seite 275 wechseln

Zur Seite 275 wechseln

- Zur Seite 276 wechseln

Zur Seite 276 wechseln

- Zur Seite 277 wechseln

Zur Seite 277 wechseln

- Zur Seite 278 wechseln

Zur Seite 278 wechseln

- Zur Seite 279 wechseln

Zur Seite 279 wechseln

- Zur Seite 280 wechseln

Zur Seite 280 wechseln

- Zur Seite 281 wechseln

Zur Seite 281 wechseln

- Zur Seite 282 wechseln

Zur Seite 282 wechseln

- Zur Seite 283 wechseln

Zur Seite 283 wechseln

- Zur Seite 284 wechseln

Zur Seite 284 wechseln

- Zur Seite 285 wechseln

Zur Seite 285 wechseln

- Zur Seite 286 wechseln

Zur Seite 286 wechseln

- Zur Seite 287 wechseln

Zur Seite 287 wechseln

- Zur Seite 288 wechseln

Zur Seite 288 wechseln

- Zur Seite 289 wechseln

Zur Seite 289 wechseln

- Zur Seite 290 wechseln

Zur Seite 290 wechseln

- Zur Seite 291 wechseln

Zur Seite 291 wechseln

- Zur Seite 292 wechseln

Zur Seite 292 wechseln

- Zur Seite 293 wechseln

Zur Seite 293 wechseln

- Zur Seite 294 wechseln

Zur Seite 294 wechseln

- Zur Seite 295 wechseln

Zur Seite 295 wechseln

- Zur Seite 296 wechseln

Zur Seite 296 wechseln

- Zur Seite 297 wechseln

Zur Seite 297 wechseln

- Zur Seite 298 wechseln

Zur Seite 298 wechseln

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

- Informationen

-

Informationen

Dissertation "Die Planung der politisch-operativen Arbeit im Ministerium für Staatssicherheit"

Signatur: BStU, MfS, JHS, Nr. 21796, Bl. 1-298

Gerhard Neiber und Heinz Treffehn untersuchen in ihrer Dissertation die Planung der "politisch-operativen" Abwehrarbeit in den verschiedenen Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit.

Anders als der Name der Institution vermuten ließ, vermittelte die Juristische Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Potsdam-Golm (JHS) nur am Rande rechtswissenschaftliche Kenntnisse und auch das akademische Niveau war eher bescheiden. In erster Linie vermittelte die JHS den hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern das nötige Rüstzeug für ihre praktische Arbeit im Apparat der Geheimpolizei sowie eine "klassenbewusste" Allgemeinbildung. Daneben betrieb diese Kaderschmiede der Stasi eigenständig und im Auftrag des Ministeriums auch einschlägige Forschungsarbeit. Die dabei entstehenden "wissenschaftlichen" Schriften sollten praktische Erkenntnisse für die geheimpolizeiliche, im Jargon der Stasi "tschekistische" Tätigkeit der Mitarbeiter liefern. Rund 400 MfS-Mitarbeiter promovierten an der JHS und es entstanden rund 3.700 Diplomarbeiten. Häufig arbeiteten mehrere JHS-Absolventen gemeinsam an einer Promotion oder Diplomarbeit.

Zu den Promovenden gehörten unter anderen Willy Pösel, von 1959 bis 1985 Rektor der Hochschule und sein Nachfolger Willi Opitz. Aber auch die Stellvertreter Mielkes Gerhard Neiber und Wolfgang Schwanitz oder KoKo-Chef und DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski promovierten an der JHS. In der vorliegenden Dissertation aus dem Jahr 1970 von Gerhard Neiber und Heinz Treffehn geht es um die Planung der als "politisch-operativen Arbeit" bezeichneten Abwehrarbeit des MfS. Für Neiber und Treffehn ist der "Perspektivplan" ein wesentliches Instrument zur Steuerung der Planung, das mithilfe von "Jahresplänen" und "Operations- und Spezialplänen" ausgeführt werden soll.

Metadaten

- Diensteinheit:

- Juristische Hochschule des MfS

- Datum:

- Februar 1970

- Rechte:

- BStU

- Transkript

-

Transkript

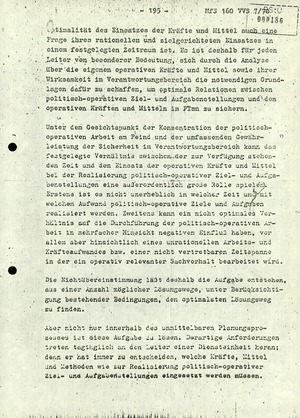

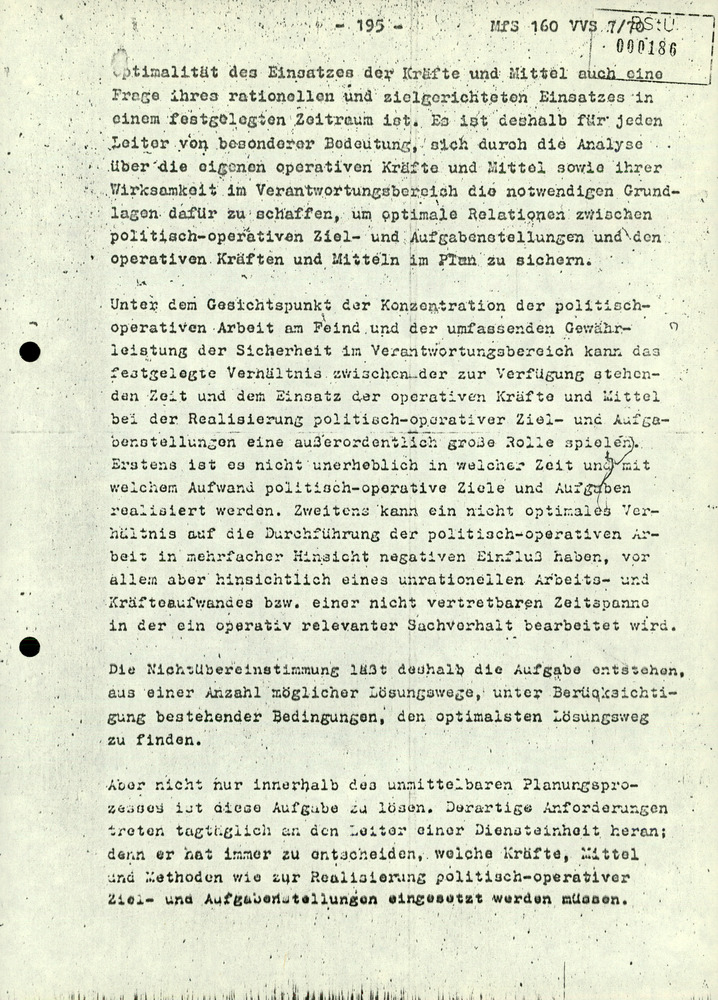

Optimalität des Einsatzes der Kräfte und Mittel auch eine Frage ihres rationellen und zielgerichteten Einsatzes in einem festgelegten Zeitraum ist. Es ist deshalb für jeden Leiter von besonderer Bedeutung, sich durch die Analyse über die eigenen operativen Kräfte und Mittel sowie ihrer Wirksamkeit im Verantwortungsbereich die notwendigen Grundlagen dafür zu schaffen, um optimale Relationen zwischen politisch-operativen Ziel- und Aufgabenstellungen und den operativen Kräften und Mitteln im Plan zu sichern.

Unter dem Gesichtspunkt der Konzentration der politisch-operativen Arbeit am Feind und der umfassenden Gewährleistung der Sicherheit im Verantwortungsbereich kann das festgelegte Verhältnis zwischen der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Einsatz der operativen Kräfte und Mittel bei der Realisierung politisch-operativer Ziel- und Aufgabenstellungen eine außerordentlich große Rolle spielen. Erstens ist es nicht unerheblich in welcher Zeit und mit welchem Aufwand politisch-operative Ziele und Aufgaben realisiert werden. Zweitens kann ein nicht optimales Verhältnis auf die Durchführung der politisch-operativen Arbeit in mehrfacher Hinsicht negativen Einfluß haben, vor allem aber hinsichtlich eines unrationellen Arbeits- und Kräfteaufwandes bzw. einer nicht vertretbaren Zeitspanne in der ein operativ relevanter Sachverhalt bearbeitet wird.

Die Nichtübereinstimmung läßt deshalb die Aufgabe entstehen, aus einer Anzahl möglicher Lösungswege, unter Berücksichtigung bestehender Bedingungen, den optimalsten Lösungsweg zu finden.

Aber nicht nur innerhalb des unmittelbaren Planungsprozesses ist diese Aufgabe zu lösen. Derartige Anforderungen treten tagtäglich an den Leiter einer Diensteinheit heran; denn er hat immer zu entscheiden, welche Kräfte, Mittel und Methoden wie zur Realisierung politisch-operativer Ziel- und Aufgabenstellungen eingesetzt werden müssen.

- Begriffserklärungen

-

Begriffserklärungen

- Juristische Hochschule des MfS Potsdam (JHS)

-

Die seit 1951 bestehende Schule des MfS in Potsdam-Eiche wurde im Juli 1965 durch den DDR-Ministerrat in den Status einer Hochschule erhoben. Die JHS, MfS-intern teilweise auch nur als Hochschule des MfS bezeichnet, war zentrale Ausbildungs-, Studien- und Forschungseinrichtung. Der Studien- und Forschungsbereich bestand 1989 aus den Sektionen Marxismus/Leninismus, Politisch-operative Spezialdisziplin, Rechtswissenschaft, Sektion A (Schule der HV A in Gosen bei Berlin) und dem Institut für Internationale Beziehungen für die Ausbildung von "Kadern der Sicherheitsorgane befreundeter Staaten".

Der JHS war bis September 1989 die Juristische Fachschule mit dem Abschluss Fachschuljurist oder Staatswissenschaftler angeschlossen. Die Anzahl der Absolventen wird auf ca. 10 000 geschätzt.

Der Rektor der JHS (seit 1985 Willi Opitz) wurde vom Minister für Staatssicherheit ernannt. Die Anzahl der Studierenden im Hochschulstudium betrug 1 300 im Jahre 1988. Das vierjährige Direktstudium und das fünfeinhalbjährige Fernstudium hatten bis 1989 4 300 Absolventen mit dem akademischen Grad "Diplomjurist" abgeschlossen. Das Hochschulstudium war jedoch keine umfassende juristische Ausbildung für eine Tätigkeit als Richter oder Rechtsanwalt.

Den Schwerpunkt des Studiums mit einem Anteil von fast 40 Prozent bildeten die operativen Fachgebiete, d. h. die Theorie und Praxis eines Nachrichtendienstes. Das Lehrgebiet Rechtswissenschaft hatte nur einen Anteil von 20 Prozent. Das Praktikum bestand im Wesentlichen aus der Arbeit mit IM einschließlich der Anfertigung von Treffberichten.

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde daher bestimmt, dass ein an der JHS erworbener Abschluss nicht zur Aufnahme eines gesetzlich geregelten juristischen Berufes berechtigt. Dagegen können die an der JHS erworbenen oder verliehenen akademischen Berufsbezeichnungen, Grade und Titel weiterhin geführt werden. 310 hatten an der JHS den Grad eines "Dr. jur.", 31 den eines "Dr. sc. jur." und 68 beide Doktorgrade erworben. Die Mehrzahl der Promovenden war in leitenden Positionen im MfS oder als Lehrkräfte an der JHS tätig. 41 Prozent der Leiter der obersten Diensteinheiten (HA, zentrale Gruppen, BV) hatten an der JHS promoviert.

Der Titel "Dr. sc. jur." wurde nur zweimal verliehen, und zwar 1969 an den ehemaligen Residenten des KGB in den USA, Rudolf Iwanowitsch Abel, und 1985 an den "Kanzleramtsspion" Günter Guillaume.

Die 175 in den Beständen der BStU vollständig vorliegenden Dissertationen und andere Forschungsarbeiten sind stark ideologisch orientiert und vermitteln einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des MfS. Die 3.700 Diplomarbeiten sind näher an der Praxis orientiert und befassen sich im größeren Umfang mit der Tätigkeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen.

Die JHS wurde im November 1989 in Hochschule des Amtes für Nationale Sicherheit umbenannt und hat im Januar 1990 ihre Tätigkeit eingestellt.

- Abkürzungen

-

Abkürzungen

- DDR

- Deutsche Demokratische Republik

- JHS

- Juristische Hochschule des MfS

- KoKo

- Kommerzielle Koordinierung

- MfS

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS)

- Stasi

- Staatssicherheit

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Seite 1 wechseln

Zur Seite 1 wechseln

- Zur Seite 2 wechseln

Zur Seite 2 wechseln

- Zur Seite 3 wechseln

Zur Seite 3 wechseln

- Zur Seite 4 wechseln

Zur Seite 4 wechseln

- Zur Seite 5 wechseln

Zur Seite 5 wechseln

- Zur Seite 6 wechseln

Zur Seite 6 wechseln

- Zur Seite 7 wechseln

Zur Seite 7 wechseln

- Zur Seite 8 wechseln

Zur Seite 8 wechseln

- Zur Seite 9 wechseln

Zur Seite 9 wechseln

- Zur Seite 10 wechseln

Zur Seite 10 wechseln

- Zur Seite 11 wechseln

Zur Seite 11 wechseln

- Zur Seite 12 wechseln

Zur Seite 12 wechseln

- Zur Seite 13 wechseln

Zur Seite 13 wechseln

- Zur Seite 14 wechseln

Zur Seite 14 wechseln

- Zur Seite 15 wechseln

Zur Seite 15 wechseln

- Zur Seite 16 wechseln

Zur Seite 16 wechseln

- Zur Seite 17 wechseln

Zur Seite 17 wechseln

- Zur Seite 18 wechseln

Zur Seite 18 wechseln

- Zur Seite 19 wechseln

Zur Seite 19 wechseln

- Zur Seite 20 wechseln

Zur Seite 20 wechseln

- Zur Seite 21 wechseln

Zur Seite 21 wechseln

- Zur Seite 22 wechseln

Zur Seite 22 wechseln

- Zur Seite 23 wechseln

Zur Seite 23 wechseln

- Zur Seite 24 wechseln

Zur Seite 24 wechseln

- Zur Seite 25 wechseln

Zur Seite 25 wechseln

- Zur Seite 26 wechseln

Zur Seite 26 wechseln

- Zur Seite 27 wechseln

Zur Seite 27 wechseln

- Zur Seite 28 wechseln

Zur Seite 28 wechseln

- Zur Seite 29 wechseln

Zur Seite 29 wechseln

- Zur Seite 30 wechseln

Zur Seite 30 wechseln

- Zur Seite 31 wechseln

Zur Seite 31 wechseln

- Zur Seite 32 wechseln

Zur Seite 32 wechseln

- Zur Seite 33 wechseln

Zur Seite 33 wechseln

- Zur Seite 34 wechseln

Zur Seite 34 wechseln

- Zur Seite 35 wechseln

Zur Seite 35 wechseln

- Zur Seite 36 wechseln

Zur Seite 36 wechseln

- Zur Seite 37 wechseln

Zur Seite 37 wechseln

- Zur Seite 38 wechseln

Zur Seite 38 wechseln

- Zur Seite 39 wechseln

Zur Seite 39 wechseln

- Zur Seite 40 wechseln

Zur Seite 40 wechseln

- Zur Seite 41 wechseln

Zur Seite 41 wechseln

- Zur Seite 42 wechseln

Zur Seite 42 wechseln

- Zur Seite 43 wechseln

Zur Seite 43 wechseln

- Zur Seite 44 wechseln

Zur Seite 44 wechseln

- Zur Seite 45 wechseln

Zur Seite 45 wechseln

- Zur Seite 46 wechseln

Zur Seite 46 wechseln

- Zur Seite 47 wechseln

Zur Seite 47 wechseln

- Zur Seite 48 wechseln

Zur Seite 48 wechseln

- Zur Seite 49 wechseln

Zur Seite 49 wechseln

- Zur Seite 50 wechseln

Zur Seite 50 wechseln

- Zur Seite 51 wechseln

Zur Seite 51 wechseln

- Zur Seite 52 wechseln

Zur Seite 52 wechseln

- Zur Seite 53 wechseln

Zur Seite 53 wechseln

- Zur Seite 54 wechseln

Zur Seite 54 wechseln

- Zur Seite 55 wechseln

Zur Seite 55 wechseln

- Zur Seite 56 wechseln

Zur Seite 56 wechseln

- Zur Seite 57 wechseln

Zur Seite 57 wechseln

- Zur Seite 58 wechseln

Zur Seite 58 wechseln

- Zur Seite 59 wechseln

Zur Seite 59 wechseln

- Zur Seite 60 wechseln

Zur Seite 60 wechseln

- Zur Seite 61 wechseln

Zur Seite 61 wechseln

- Zur Seite 62 wechseln

Zur Seite 62 wechseln

- Zur Seite 63 wechseln

Zur Seite 63 wechseln

- Zur Seite 64 wechseln

Zur Seite 64 wechseln

- Zur Seite 65 wechseln

Zur Seite 65 wechseln

- Zur Seite 66 wechseln

Zur Seite 66 wechseln

- Zur Seite 67 wechseln

Zur Seite 67 wechseln

- Zur Seite 68 wechseln

Zur Seite 68 wechseln

- Zur Seite 69 wechseln

Zur Seite 69 wechseln

- Zur Seite 70 wechseln

Zur Seite 70 wechseln

- Zur Seite 71 wechseln

Zur Seite 71 wechseln

- Zur Seite 72 wechseln

Zur Seite 72 wechseln

- Zur Seite 73 wechseln

Zur Seite 73 wechseln

- Zur Seite 74 wechseln

Zur Seite 74 wechseln

- Zur Seite 75 wechseln

Zur Seite 75 wechseln

- Zur Seite 76 wechseln

Zur Seite 76 wechseln

- Zur Seite 77 wechseln

Zur Seite 77 wechseln

- Zur Seite 78 wechseln

Zur Seite 78 wechseln

- Zur Seite 79 wechseln

Zur Seite 79 wechseln

- Zur Seite 80 wechseln

Zur Seite 80 wechseln

- Zur Seite 81 wechseln

Zur Seite 81 wechseln

- Zur Seite 82 wechseln

Zur Seite 82 wechseln

- Zur Seite 83 wechseln

Zur Seite 83 wechseln

- Zur Seite 84 wechseln

Zur Seite 84 wechseln

- Zur Seite 85 wechseln

Zur Seite 85 wechseln

- Zur Seite 86 wechseln

Zur Seite 86 wechseln

- Zur Seite 87 wechseln

Zur Seite 87 wechseln

- Zur Seite 88 wechseln

Zur Seite 88 wechseln

- Zur Seite 89 wechseln

Zur Seite 89 wechseln

- Zur Seite 90 wechseln

Zur Seite 90 wechseln

- Zur Seite 91 wechseln

Zur Seite 91 wechseln

- Zur Seite 92 wechseln

Zur Seite 92 wechseln

- Zur Seite 93 wechseln

Zur Seite 93 wechseln

- Zur Seite 94 wechseln

Zur Seite 94 wechseln

- Zur Seite 95 wechseln

Zur Seite 95 wechseln

- Zur Seite 96 wechseln

Zur Seite 96 wechseln

- Zur Seite 97 wechseln

Zur Seite 97 wechseln

- Zur Seite 98 wechseln

Zur Seite 98 wechseln

- Zur Seite 99 wechseln

Zur Seite 99 wechseln

- Zur Seite 100 wechseln

Zur Seite 100 wechseln

- Zur Seite 101 wechseln

Zur Seite 101 wechseln

- Zur Seite 102 wechseln

Zur Seite 102 wechseln

- Zur Seite 103 wechseln

Zur Seite 103 wechseln

- Zur Seite 104 wechseln

Zur Seite 104 wechseln

- Zur Seite 105 wechseln

Zur Seite 105 wechseln

- Zur Seite 106 wechseln

Zur Seite 106 wechseln

- Zur Seite 107 wechseln

Zur Seite 107 wechseln

- Zur Seite 108 wechseln

Zur Seite 108 wechseln

- Zur Seite 109 wechseln

Zur Seite 109 wechseln

- Zur Seite 110 wechseln

Zur Seite 110 wechseln

- Zur Seite 111 wechseln

Zur Seite 111 wechseln

- Zur Seite 112 wechseln

Zur Seite 112 wechseln

- Zur Seite 113 wechseln

Zur Seite 113 wechseln

- Zur Seite 114 wechseln

Zur Seite 114 wechseln

- Zur Seite 115 wechseln

Zur Seite 115 wechseln

- Zur Seite 116 wechseln

Zur Seite 116 wechseln

- Zur Seite 117 wechseln

Zur Seite 117 wechseln

- Zur Seite 118 wechseln

Zur Seite 118 wechseln

- Zur Seite 119 wechseln

Zur Seite 119 wechseln

- Zur Seite 120 wechseln

Zur Seite 120 wechseln

- Zur Seite 121 wechseln

Zur Seite 121 wechseln

- Zur Seite 122 wechseln

Zur Seite 122 wechseln

- Zur Seite 123 wechseln

Zur Seite 123 wechseln

- Zur Seite 124 wechseln

Zur Seite 124 wechseln

- Zur Seite 125 wechseln

Zur Seite 125 wechseln

- Zur Seite 126 wechseln

Zur Seite 126 wechseln

- Zur Seite 127 wechseln

Zur Seite 127 wechseln

- Zur Seite 128 wechseln

Zur Seite 128 wechseln

- Zur Seite 129 wechseln

Zur Seite 129 wechseln

- Zur Seite 130 wechseln

Zur Seite 130 wechseln

- Zur Seite 131 wechseln

Zur Seite 131 wechseln

- Zur Seite 132 wechseln

Zur Seite 132 wechseln

- Zur Seite 133 wechseln

Zur Seite 133 wechseln

- Zur Seite 134 wechseln

Zur Seite 134 wechseln

- Zur Seite 135 wechseln

Zur Seite 135 wechseln

- Zur Seite 136 wechseln

Zur Seite 136 wechseln

- Zur Seite 137 wechseln

Zur Seite 137 wechseln

- Zur Seite 138 wechseln

Zur Seite 138 wechseln

- Zur Seite 139 wechseln

Zur Seite 139 wechseln

- Zur Seite 140 wechseln

Zur Seite 140 wechseln

- Zur Seite 141 wechseln

Zur Seite 141 wechseln

- Zur Seite 142 wechseln

Zur Seite 142 wechseln

- Zur Seite 143 wechseln

Zur Seite 143 wechseln

- Zur Seite 144 wechseln

Zur Seite 144 wechseln

- Zur Seite 145 wechseln

Zur Seite 145 wechseln

- Zur Seite 146 wechseln

Zur Seite 146 wechseln

- Zur Seite 147 wechseln

Zur Seite 147 wechseln

- Zur Seite 148 wechseln

Zur Seite 148 wechseln

- Zur Seite 149 wechseln

Zur Seite 149 wechseln

- Zur Seite 150 wechseln

Zur Seite 150 wechseln

- Zur Seite 151 wechseln

Zur Seite 151 wechseln

- Zur Seite 152 wechseln

Zur Seite 152 wechseln

- Zur Seite 153 wechseln

Zur Seite 153 wechseln

- Zur Seite 154 wechseln

Zur Seite 154 wechseln

- Zur Seite 155 wechseln

Zur Seite 155 wechseln

- Zur Seite 156 wechseln

Zur Seite 156 wechseln

- Zur Seite 157 wechseln

Zur Seite 157 wechseln

- Zur Seite 158 wechseln

Zur Seite 158 wechseln

- Zur Seite 159 wechseln

Zur Seite 159 wechseln

- Zur Seite 160 wechseln

Zur Seite 160 wechseln

- Zur Seite 161 wechseln

Zur Seite 161 wechseln

- Zur Seite 162 wechseln

Zur Seite 162 wechseln

- Zur Seite 163 wechseln

Zur Seite 163 wechseln

- Zur Seite 164 wechseln

Zur Seite 164 wechseln

- Zur Seite 165 wechseln

Zur Seite 165 wechseln

- Zur Seite 166 wechseln

Zur Seite 166 wechseln

- Zur Seite 167 wechseln

Zur Seite 167 wechseln

- Zur Seite 168 wechseln

Zur Seite 168 wechseln

- Zur Seite 169 wechseln

Zur Seite 169 wechseln

- Zur Seite 170 wechseln

Zur Seite 170 wechseln

- Zur Seite 171 wechseln

Zur Seite 171 wechseln

- Zur Seite 172 wechseln

Zur Seite 172 wechseln

- Zur Seite 173 wechseln

Zur Seite 173 wechseln

- Zur Seite 174 wechseln

Zur Seite 174 wechseln

- Zur Seite 175 wechseln

Zur Seite 175 wechseln

- Zur Seite 176 wechseln

Zur Seite 176 wechseln

- Zur Seite 177 wechseln

Zur Seite 177 wechseln

- Zur Seite 178 wechseln

Zur Seite 178 wechseln

- Zur Seite 179 wechseln

Zur Seite 179 wechseln

- Zur Seite 180 wechseln

Zur Seite 180 wechseln

- Zur Seite 181 wechseln

Zur Seite 181 wechseln

- Zur Seite 182 wechseln

Zur Seite 182 wechseln

- Zur Seite 183 wechseln

Zur Seite 183 wechseln

- Zur Seite 184 wechseln

Zur Seite 184 wechseln

- Zur Seite 185 wechseln

Zur Seite 185 wechseln

- aktuelle Seite 186

aktuelle Seite 186

- Zur Seite 187 wechseln

Zur Seite 187 wechseln

- Zur Seite 188 wechseln

Zur Seite 188 wechseln

- Zur Seite 189 wechseln

Zur Seite 189 wechseln

- Zur Seite 190 wechseln

Zur Seite 190 wechseln

- Zur Seite 191 wechseln

Zur Seite 191 wechseln

- Zur Seite 192 wechseln

Zur Seite 192 wechseln

- Zur Seite 193 wechseln

Zur Seite 193 wechseln

- Zur Seite 194 wechseln

Zur Seite 194 wechseln

- Zur Seite 195 wechseln

Zur Seite 195 wechseln

- Zur Seite 196 wechseln

Zur Seite 196 wechseln

- Zur Seite 197 wechseln

Zur Seite 197 wechseln

- Zur Seite 198 wechseln

Zur Seite 198 wechseln

- Zur Seite 199 wechseln

Zur Seite 199 wechseln

- Zur Seite 200 wechseln

Zur Seite 200 wechseln

- Zur Seite 201 wechseln

Zur Seite 201 wechseln

- Zur Seite 202 wechseln

Zur Seite 202 wechseln

- Zur Seite 203 wechseln

Zur Seite 203 wechseln

- Zur Seite 204 wechseln

Zur Seite 204 wechseln

- Zur Seite 205 wechseln

Zur Seite 205 wechseln

- Zur Seite 206 wechseln

Zur Seite 206 wechseln

- Zur Seite 207 wechseln

Zur Seite 207 wechseln

- Zur Seite 208 wechseln

Zur Seite 208 wechseln

- Zur Seite 209 wechseln

Zur Seite 209 wechseln

- Zur Seite 210 wechseln

Zur Seite 210 wechseln

- Zur Seite 211 wechseln

Zur Seite 211 wechseln

- Zur Seite 212 wechseln

Zur Seite 212 wechseln

- Zur Seite 213 wechseln

Zur Seite 213 wechseln

- Zur Seite 214 wechseln

Zur Seite 214 wechseln

- Zur Seite 215 wechseln

Zur Seite 215 wechseln

- Zur Seite 216 wechseln

Zur Seite 216 wechseln

- Zur Seite 217 wechseln

Zur Seite 217 wechseln

- Zur Seite 218 wechseln

Zur Seite 218 wechseln

- Zur Seite 219 wechseln

Zur Seite 219 wechseln

- Zur Seite 220 wechseln

Zur Seite 220 wechseln

- Zur Seite 221 wechseln

Zur Seite 221 wechseln

- Zur Seite 222 wechseln

Zur Seite 222 wechseln

- Zur Seite 223 wechseln

Zur Seite 223 wechseln

- Zur Seite 224 wechseln

Zur Seite 224 wechseln

- Zur Seite 225 wechseln

Zur Seite 225 wechseln

- Zur Seite 226 wechseln

Zur Seite 226 wechseln

- Zur Seite 227 wechseln

Zur Seite 227 wechseln

- Zur Seite 228 wechseln

Zur Seite 228 wechseln

- Zur Seite 229 wechseln

Zur Seite 229 wechseln

- Zur Seite 230 wechseln

Zur Seite 230 wechseln

- Zur Seite 231 wechseln

Zur Seite 231 wechseln

- Zur Seite 232 wechseln

Zur Seite 232 wechseln

- Zur Seite 233 wechseln

Zur Seite 233 wechseln

- Zur Seite 234 wechseln

Zur Seite 234 wechseln

- Zur Seite 235 wechseln

Zur Seite 235 wechseln

- Zur Seite 236 wechseln

Zur Seite 236 wechseln

- Zur Seite 237 wechseln

Zur Seite 237 wechseln

- Zur Seite 238 wechseln

Zur Seite 238 wechseln

- Zur Seite 239 wechseln

Zur Seite 239 wechseln

- Zur Seite 240 wechseln

Zur Seite 240 wechseln

- Zur Seite 241 wechseln

Zur Seite 241 wechseln

- Zur Seite 242 wechseln

Zur Seite 242 wechseln

- Zur Seite 243 wechseln

Zur Seite 243 wechseln

- Zur Seite 244 wechseln

Zur Seite 244 wechseln

- Zur Seite 245 wechseln

Zur Seite 245 wechseln

- Zur Seite 246 wechseln

Zur Seite 246 wechseln

- Zur Seite 247 wechseln

Zur Seite 247 wechseln

- Zur Seite 248 wechseln

Zur Seite 248 wechseln

- Zur Seite 249 wechseln

Zur Seite 249 wechseln

- Zur Seite 250 wechseln

Zur Seite 250 wechseln

- Zur Seite 251 wechseln

Zur Seite 251 wechseln

- Zur Seite 252 wechseln

Zur Seite 252 wechseln

- Zur Seite 253 wechseln

Zur Seite 253 wechseln